2012年03月28日

蜜蜂

例年5月くらいにスタジオのつたに花が咲きだすと蜂蜜が現れるのだが、昼過ぎ大量の蜜蜂が現れる。

友人の養蜂家に電話するとすぐ飛んできて確保作戦開始。

友人いわく、1K位だと女王蜂の匂いで持ち変わった巣箱に帰るそうだが離れているため無理だろうということ。いずれにしても2時間後にはいなくなった。

友人の養蜂家に電話するとすぐ飛んできて確保作戦開始。

友人いわく、1K位だと女王蜂の匂いで持ち変わった巣箱に帰るそうだが離れているため無理だろうということ。いずれにしても2時間後にはいなくなった。

2012年03月26日

鉄のこと7 技法アニマルヘッド

鉄の棒状を主に使う。いろいろな形のタガネを巧みに使い動物の頭を形作る。

何に使うかって?

ドアーノッカー、スティック、ペーパーナイフなど使い方はアイデア次第です。

いきなり鉄を叩くと難しいので、鉄と同じような性質の油粘土を部材の大きさに形作り、ハンマーで叩きかたちを見ながら進めていく。

無駄の無いたたきが要求される熟練の技です。

動物の顔の表情をだすのにたくさんのタガネ、ポンチが必要になり、そのつど製作する。

勿論部材を固定するホルダーも作ります。

真っ赤に焼いた鉄の棒をさめないうちにタガネを駆使して形作らねばならず、非常に熱く、手袋も燃えてしまうほどです。

勿論タガネは水につけ冷やしながら使用します。

家屋の隅に鉄で作ったたWizard(魔法使い)を見かけますが、沖縄のシーサーのようなものでしょう。?

よく見かけるのは馬の頭です。キーホルダー、ペパーナイフや栓抜きなどに利用しています。

何に使うかって?

ドアーノッカー、スティック、ペーパーナイフなど使い方はアイデア次第です。

いきなり鉄を叩くと難しいので、鉄と同じような性質の油粘土を部材の大きさに形作り、ハンマーで叩きかたちを見ながら進めていく。

無駄の無いたたきが要求される熟練の技です。

動物の顔の表情をだすのにたくさんのタガネ、ポンチが必要になり、そのつど製作する。

勿論部材を固定するホルダーも作ります。

真っ赤に焼いた鉄の棒をさめないうちにタガネを駆使して形作らねばならず、非常に熱く、手袋も燃えてしまうほどです。

勿論タガネは水につけ冷やしながら使用します。

家屋の隅に鉄で作ったたWizard(魔法使い)を見かけますが、沖縄のシーサーのようなものでしょう。?

よく見かけるのは馬の頭です。キーホルダー、ペパーナイフや栓抜きなどに利用しています。

2012年03月25日

馬酔木

馬酔木の花が咲き乱れる春。あしび と読めますか?馬が葉を食べて酔っ払うと阿蘇に来て初めて知った。

アセビ(馬酔木 Pieris japonica subsp. japonica、異名:Andromeda japonica Thunb.[1])は、ツツジ科の低木で日本に自生し、観賞用に植栽もされる。別名あしび、あせぼ。

本州、四国、九州の山地に自生する常緑樹。やや乾燥した環境を好み、樹高は1.5mから4mほどである。葉は楕円形で深緑、表面につやがあり、枝先に束生する。早春になると枝先に複総状の花序を垂らし、多くの白くつぼ状の花をつける。果実は扇球状になる。有毒植物であり、葉を煎じて殺虫剤とする。有毒成分はグラヤノトキシンI(旧名アセボトキシン)。

アセビ(馬酔木 Pieris japonica subsp. japonica、異名:Andromeda japonica Thunb.[1])は、ツツジ科の低木で日本に自生し、観賞用に植栽もされる。別名あしび、あせぼ。

本州、四国、九州の山地に自生する常緑樹。やや乾燥した環境を好み、樹高は1.5mから4mほどである。葉は楕円形で深緑、表面につやがあり、枝先に束生する。早春になると枝先に複総状の花序を垂らし、多くの白くつぼ状の花をつける。果実は扇球状になる。有毒植物であり、葉を煎じて殺虫剤とする。有毒成分はグラヤノトキシンI(旧名アセボトキシン)。

2012年03月24日

2012年03月20日

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノン

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノン

John Campbell Fork School でこの技法を見た時非常に驚いた。

木工をやっている人は誰でも知っている組の技法 ほぞとほぞ穴と同じことが鉄工でも確立しているし、鉄のジョイントは溶接以外に知らなかったので非常にショックでした。

以前にも書いたが、電気が無くモーターが使えない時代に丸い穴や角穴でもあける方法があること自体すばらしいのに組手のほぞとほぞ穴ができていた訳です。

ほぞ穴---- 必要であれば肉を寄せておく(アプセット)鉄を充分に焼きポンチ、またはチズルであらかじめ位置決め穴を貫通させる。で、最終的な大きさ、形のドリフターを叩き込んで丸、角の穴をあける。1、2回では貫通しませんのでドリフターは水で冷やしながら使用します。さもないとドリフターが焼きなましの状態になり軟らかくなります。

ほぞ --- ハーデイツールのギロチンで見切りをつけ、ハンマーやスエッジハンマーやハンドルつきの工具(画像)を使用する。

ハンドルつきの工具(スプリング スエッジ?)は右手に持ち、左手に部材を持ち回転しながらエアーハンマーで叩き形をほぞにする。

最終的にモンキーツール(最終的な大きさの穴の開いた鉄棒を叩き込み)で仕上げる。

木の場合は繊維があるためほぞの位置が変えれませんが、鉄の場合は位置が変わっても強度は変わりません。

木の場合接着剤で接合しますが鉄の場合突き出たほぞを丸いハンマーで叩きカシメます。

John Campbell Fork School でこの技法を見た時非常に驚いた。

木工をやっている人は誰でも知っている組の技法 ほぞとほぞ穴と同じことが鉄工でも確立しているし、鉄のジョイントは溶接以外に知らなかったので非常にショックでした。

以前にも書いたが、電気が無くモーターが使えない時代に丸い穴や角穴でもあける方法があること自体すばらしいのに組手のほぞとほぞ穴ができていた訳です。

ほぞ穴---- 必要であれば肉を寄せておく(アプセット)鉄を充分に焼きポンチ、またはチズルであらかじめ位置決め穴を貫通させる。で、最終的な大きさ、形のドリフターを叩き込んで丸、角の穴をあける。1、2回では貫通しませんのでドリフターは水で冷やしながら使用します。さもないとドリフターが焼きなましの状態になり軟らかくなります。

ほぞ --- ハーデイツールのギロチンで見切りをつけ、ハンマーやスエッジハンマーやハンドルつきの工具(画像)を使用する。

ハンドルつきの工具(スプリング スエッジ?)は右手に持ち、左手に部材を持ち回転しながらエアーハンマーで叩き形をほぞにする。

最終的にモンキーツール(最終的な大きさの穴の開いた鉄棒を叩き込み)で仕上げる。

木の場合は繊維があるためほぞの位置が変えれませんが、鉄の場合は位置が変わっても強度は変わりません。

木の場合接着剤で接合しますが鉄の場合突き出たほぞを丸いハンマーで叩きカシメます。

2012年03月14日

鉄のこと5 鉄の技法

鉄のこと5 鉄の技法 ドローイングアウト テーパーリング

金属を炉で焼ハンマーで叩く、徐々に先を細めていく。

アンビル(金床)の丸い部分ホーンに載せハンマーの楕円部で叩き、半分ずつずらしながら(ハーフ ブロー)細めていく。先が細くなると熱のまわりが早く溶けやすいので要注意。先端を水で冷やしながら焼く。

金属が溶けるとコークスの間から火花が飛び出すのですぐわかります。

丸い鋼材をドローアウトするときはあらかじめ四角の状態で細めて最後に丸く仕上げる。

スクロール(渦巻き型に成型)の先端(チップ)は色々な形があり美しい。進化しなかった日本では町の鉄工所にスクロールの製作を依頼すると先端の加工はただ角を削る程度であまり工夫が無く、美しくない。

スクロール チップには角、丸、フイシュテール、ダブテール,ハーフペニーなど面白い形がある。

塀や門扉などスクロールをたくさん作る場合は冶具を使います。冶具は英語でもJIGで同じです。

金属を炉で焼ハンマーで叩く、徐々に先を細めていく。

アンビル(金床)の丸い部分ホーンに載せハンマーの楕円部で叩き、半分ずつずらしながら(ハーフ ブロー)細めていく。先が細くなると熱のまわりが早く溶けやすいので要注意。先端を水で冷やしながら焼く。

金属が溶けるとコークスの間から火花が飛び出すのですぐわかります。

丸い鋼材をドローアウトするときはあらかじめ四角の状態で細めて最後に丸く仕上げる。

スクロール(渦巻き型に成型)の先端(チップ)は色々な形があり美しい。進化しなかった日本では町の鉄工所にスクロールの製作を依頼すると先端の加工はただ角を削る程度であまり工夫が無く、美しくない。

スクロール チップには角、丸、フイシュテール、ダブテール,ハーフペニーなど面白い形がある。

塀や門扉などスクロールをたくさん作る場合は冶具を使います。冶具は英語でもJIGで同じです。

2012年03月13日

今年も松本クラフトフエアーでお会いしましょ

エントリーしていた松本クラフトフエアー28回に出店決まりました。

応募総数1471 出店数306

昨年は2日目が土砂降りで近くのスーパーで長靴を買い求めて、ひたすら水のはけ道ばかり作っていました。

雨にもかかわらずたくさんのファンがきてくれてうれしく、大変ありがとうございました。

今年は天気になりますように、、、、

松本でお会いしましょ!

応募総数1471 出店数306

昨年は2日目が土砂降りで近くのスーパーで長靴を買い求めて、ひたすら水のはけ道ばかり作っていました。

雨にもかかわらずたくさんのファンがきてくれてうれしく、大変ありがとうございました。

今年は天気になりますように、、、、

松本でお会いしましょ!

2012年03月11日

2012年03月06日

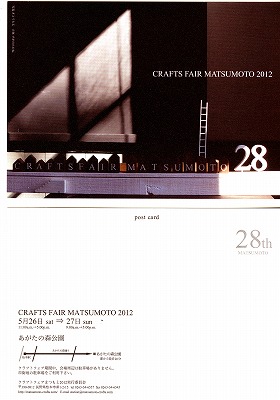

TOOLS 2012 [暮らしの道具展]

TOOLS 2012 [暮らしの道具展]

会期:2012年3月17日(土)-25日(日)

場所:代官山T-SITE GARDEN GALLERY

住所:渋谷区猿楽町16-5

営業時間:11:00~20:00[最終日18時終了]

http://tsite.jp/daikanyama/

主催:講談社『HUGE』、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

会期:2012年3月17日(土)-25日(日)

場所:代官山T-SITE GARDEN GALLERY

住所:渋谷区猿楽町16-5

営業時間:11:00~20:00[最終日18時終了]

http://tsite.jp/daikanyama/

主催:講談社『HUGE』、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

2012年03月04日

展示会の準備

春になると展示会が増える。代官山、新宿伊勢丹、広島そして今エントリーしている松本クラフトフエアー。

ほうきを作らねばならないし、NEWほうきも今試作中です。

ほうきキビの煮沸と乾燥、この時期天気が悪くてなかなか乾かない。

ほうきを作らねばならないし、NEWほうきも今試作中です。

ほうきキビの煮沸と乾燥、この時期天気が悪くてなかなか乾かない。

2012年03月02日

1冊の図録 田中一村

偶然に出会った1冊の図録田中一村作品集。彼の展覧会は数年前になるが、東京出張の折、横浜のデパートで初めて見入り、その時色紙を2枚買って帰った。

今回図録を見て彼の生い立ち、生き様を知った。「飢驅我」-飢餓が創作意欲をかきたてる。一村にとって生理的肉体的空腹感を指したのではない。肉体的にも精神的にも贅肉をそぎ落とした無垢な心的状態、水を瞬時に浸潤させる砂漠にも似た状態を指したのでは無いだろうかとNHKのディレクターは書いている。

産業工芸デザイナー、1967-86まで師事した柏崎栄助とオーバーラップしてくる。毎年、過酷な夏に沖縄に行き、島人の親切を拒みひとり離れ島で過ごす1ヶ月。

まさに必要最低限の原始的な生活の中で、人が生きることとは何か?人に必要なモノは何かを問いかけたのだろうか。

彼から届く1枚のはがきに贅肉をそぎ落とした無垢な心的状態を感じたものでした。

私なりの芸術とデザインの違いを偏見と独断で要約したいと思います。私の仕事をデザイナーと言うと、あっ芸術家 ですねと。芸術は人間の根源的なこと、たとえば愛、生、死、憎しみ、など未来永劫のテーマを深くつき詰め、色々なメディアで表現する。 デザインは近未来とでも言える将来を良い方向に導き生活を潤い、豊かにするモノであると。そのため常識的な人間でなければならないと考えているが、どうすれば恩師柏崎に近づけるのだろうか。

柏崎栄助 その個性と地場のデザイン(柏崎栄助追悼展と出版の会) 作品は福岡県立美術館に寄贈され収蔵されています。

今回図録を見て彼の生い立ち、生き様を知った。「飢驅我」-飢餓が創作意欲をかきたてる。一村にとって生理的肉体的空腹感を指したのではない。肉体的にも精神的にも贅肉をそぎ落とした無垢な心的状態、水を瞬時に浸潤させる砂漠にも似た状態を指したのでは無いだろうかとNHKのディレクターは書いている。

産業工芸デザイナー、1967-86まで師事した柏崎栄助とオーバーラップしてくる。毎年、過酷な夏に沖縄に行き、島人の親切を拒みひとり離れ島で過ごす1ヶ月。

まさに必要最低限の原始的な生活の中で、人が生きることとは何か?人に必要なモノは何かを問いかけたのだろうか。

彼から届く1枚のはがきに贅肉をそぎ落とした無垢な心的状態を感じたものでした。

私なりの芸術とデザインの違いを偏見と独断で要約したいと思います。私の仕事をデザイナーと言うと、あっ芸術家 ですねと。芸術は人間の根源的なこと、たとえば愛、生、死、憎しみ、など未来永劫のテーマを深くつき詰め、色々なメディアで表現する。 デザインは近未来とでも言える将来を良い方向に導き生活を潤い、豊かにするモノであると。そのため常識的な人間でなければならないと考えているが、どうすれば恩師柏崎に近づけるのだろうか。

柏崎栄助 その個性と地場のデザイン(柏崎栄助追悼展と出版の会) 作品は福岡県立美術館に寄贈され収蔵されています。

2012年03月01日

鉄のこと4 鉄そのもの

Fe 私が鉄に興味をもった1990年代、鉄のモノ、アウテリア製品は少なかったように思います。

ここ数年、門扉やカーテンレールなどに鉄モノが多く使われ、ガーデニングには中国産のものを多く見受けます。

WOUGHT IRON(ロートアイアン)と言う言葉があります。

炭素分が0.02-0.08%でBLACK SMITHにとって伝統的な素材でもあり、現在大量に生産されていない希少価値の鉄です。鋼はマンガン リン イオウ シリコンなどをふくむ鉄の合金で炭素の量により性質が異なります。

マイルド ローカーボンスチール 0.2-0.25% メヂアムカーボンスチール 0.25-0.45% ハイカーボンスチール0.45-0.95%

私たちはやわらかいマイルドスチールを主に使います。

鉄の成分の炭素量が多いのを鋼(はがね)といい硬くて、切れますが、もろいため柔らかい材料で抱き合わせます。

片刃は片側のみに鋼を鍛接したものをいい、軟鉄にサンドウイッチされた鋼が両刃です。

古い鉄橋やいかり、和鉄など使われているロートアイアンは軟らかくてナイフメーカーに価値ある鉄です。

日本のは刃物鍛冶は切れ味を重んじていますが、西洋やアメリカでは異種の鋼材を積層鍛造して縞模様を表面に浮かび上がらせる

技法(MOKUME ダマスカス)が盛んに研究され、多くのナイフメーカーは技を競っています。

ロートアイアンは別の意味もあります。

棒状の鉄や鉄板を加熱し、曲げる、捻る、伸ばすなどして加工し、必要な小パーツを作成し、その後各パーツを溶接・研磨して完成する。

1点ものが多いために、オーダーメイドが基本であり、受注に際しては綿密な打ち合わせが必要である。

鉄の加工

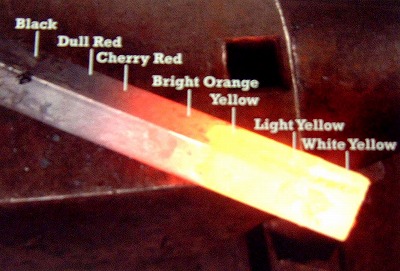

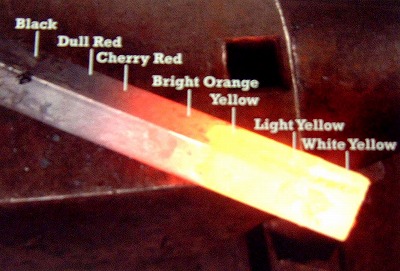

鉄は温度により結晶組織が変化し性質も変わります。化学的な難しい結晶組織などは別にして刃物や工具を作るうえでの最低限の知識として知る必要があると思います。

焼き入れ(クインチング)

鋼をオーステナイト組織の状態(磁気を帯びない非磁気化750度-800度)に加熱した後、水中または油中で急冷することによって、

マルテンサイト組織の状態に変化させる熱処理である。冷媒により、水焼入れや油焼入れの呼称がある。

フォージの上に磁石をぶら下げ温度に達したと思ったときに磁気があるかどうかを確かめます。

鍛冶屋では長年の感、鉄の色で温度を判断します。カラーチャートなるものがありますがとても難しいです。

焼きなまし(テンパリング)

焼入れによって硬化した鋼に靭性を与える目的で行われる熱処理で、マルテンサイト組織の状態から鋼を再加熱し、一定時間保持した後に徐冷する作業をいう。

再加熱後、保持する温度により組織の変化が異なり、600度程度で焼き戻すと、靱性に優れるが、腐食されやすいというソルバイト組織が、

400度程度で焼き戻すと腐食されにくいトルースタイト組織が得られる。オーブンを使用すると温度管理が楽ですが、プロとはいえませんね。

人吉の刃物鍛冶は焼いた金属の上に水を落とし、出来る水滴の大きさで温度を判断していました。それぞれ経験を元にした技です。

焼きなまし(アニーリング)

「焼鈍(ショウドン)」ともいう。再結晶温度に加熱、保持の後、普通炉冷によりゆっくり冷ます。残留応力の除去、材料の軟化、切削性の向上、冷間加工性の改善、

結晶組織の調整などを目的とする。また鋼種、目的により加熱温度と徐冷の方法が変わってくる。

鉄以外 銀、銅などの金属を焼き放置すると軟らかくなります。展性が増し細工が可能になりますが、鉄の場合は異なります。昔から「鉄は熱いうちに叩け」と

いわれている様に色が赤い時意外は展性が無く、加工が困難です。

ここ数年、門扉やカーテンレールなどに鉄モノが多く使われ、ガーデニングには中国産のものを多く見受けます。

WOUGHT IRON(ロートアイアン)と言う言葉があります。

炭素分が0.02-0.08%でBLACK SMITHにとって伝統的な素材でもあり、現在大量に生産されていない希少価値の鉄です。鋼はマンガン リン イオウ シリコンなどをふくむ鉄の合金で炭素の量により性質が異なります。

マイルド ローカーボンスチール 0.2-0.25% メヂアムカーボンスチール 0.25-0.45% ハイカーボンスチール0.45-0.95%

私たちはやわらかいマイルドスチールを主に使います。

鉄の成分の炭素量が多いのを鋼(はがね)といい硬くて、切れますが、もろいため柔らかい材料で抱き合わせます。

片刃は片側のみに鋼を鍛接したものをいい、軟鉄にサンドウイッチされた鋼が両刃です。

古い鉄橋やいかり、和鉄など使われているロートアイアンは軟らかくてナイフメーカーに価値ある鉄です。

日本のは刃物鍛冶は切れ味を重んじていますが、西洋やアメリカでは異種の鋼材を積層鍛造して縞模様を表面に浮かび上がらせる

技法(MOKUME ダマスカス)が盛んに研究され、多くのナイフメーカーは技を競っています。

ロートアイアンは別の意味もあります。

棒状の鉄や鉄板を加熱し、曲げる、捻る、伸ばすなどして加工し、必要な小パーツを作成し、その後各パーツを溶接・研磨して完成する。

1点ものが多いために、オーダーメイドが基本であり、受注に際しては綿密な打ち合わせが必要である。

鉄の加工

鉄は温度により結晶組織が変化し性質も変わります。化学的な難しい結晶組織などは別にして刃物や工具を作るうえでの最低限の知識として知る必要があると思います。

焼き入れ(クインチング)

鋼をオーステナイト組織の状態(磁気を帯びない非磁気化750度-800度)に加熱した後、水中または油中で急冷することによって、

マルテンサイト組織の状態に変化させる熱処理である。冷媒により、水焼入れや油焼入れの呼称がある。

フォージの上に磁石をぶら下げ温度に達したと思ったときに磁気があるかどうかを確かめます。

鍛冶屋では長年の感、鉄の色で温度を判断します。カラーチャートなるものがありますがとても難しいです。

焼きなまし(テンパリング)

焼入れによって硬化した鋼に靭性を与える目的で行われる熱処理で、マルテンサイト組織の状態から鋼を再加熱し、一定時間保持した後に徐冷する作業をいう。

再加熱後、保持する温度により組織の変化が異なり、600度程度で焼き戻すと、靱性に優れるが、腐食されやすいというソルバイト組織が、

400度程度で焼き戻すと腐食されにくいトルースタイト組織が得られる。オーブンを使用すると温度管理が楽ですが、プロとはいえませんね。

人吉の刃物鍛冶は焼いた金属の上に水を落とし、出来る水滴の大きさで温度を判断していました。それぞれ経験を元にした技です。

焼きなまし(アニーリング)

「焼鈍(ショウドン)」ともいう。再結晶温度に加熱、保持の後、普通炉冷によりゆっくり冷ます。残留応力の除去、材料の軟化、切削性の向上、冷間加工性の改善、

結晶組織の調整などを目的とする。また鋼種、目的により加熱温度と徐冷の方法が変わってくる。

鉄以外 銀、銅などの金属を焼き放置すると軟らかくなります。展性が増し細工が可能になりますが、鉄の場合は異なります。昔から「鉄は熱いうちに叩け」と

いわれている様に色が赤い時意外は展性が無く、加工が困難です。