2012年06月29日

鉄のこと12 カラー ラップ

複数の部材を束ねる時に使うカラー、クリップ、バンドとも呼ぶ。

スカーフカラー そぎ継ぎ 合わせ目が同一面になるように先端をあらかじめ斜めにそぎ落とし束ねる。

オーバーラップカラー 重ね合わせる あわせ面が同一面にならず重なる。

現在は仮止めを電気溶接機であらかじめつけてカラーをしたほうが綺麗に強度も保てる。

最初にカラーを作ったのは1995年J.C.C.F 2週間のガーデンゲート プロジェクトでした。

だんだん先が細くなるフラットバーをデザイン、初めて見ると好評でした。

スカーフカラー そぎ継ぎ 合わせ目が同一面になるように先端をあらかじめ斜めにそぎ落とし束ねる。

オーバーラップカラー 重ね合わせる あわせ面が同一面にならず重なる。

現在は仮止めを電気溶接機であらかじめつけてカラーをしたほうが綺麗に強度も保てる。

最初にカラーを作ったのは1995年J.C.C.F 2週間のガーデンゲート プロジェクトでした。

だんだん先が細くなるフラットバーをデザイン、初めて見ると好評でした。

2012年06月26日

鉄のこと 11 アプセット

アプセットはいろいろなところで使います。直角に角棒を曲げる時、穴をあける時、テノンの場所など

金属をよく焼き、金床の上にたたきつけるか、あるいはハンマーで先端をたたくと焼いた部分に肉が寄ってきます。

たとえば直角に角材を曲げる時何もしないで曲げると曲げた部分がへっこみ、やせ細る感じになりますがアプセットしたあとに曲げるとシャープな角が立ち見た目にも綺麗です。

穴を開ける場合でも同じこと。特にドリルで穴をあけると部材が減り貧弱に見えますが、アプセットしたあとあけると以前と同じ様な厚みになり見た目がいいです。

金属をよく焼き、金床の上にたたきつけるか、あるいはハンマーで先端をたたくと焼いた部分に肉が寄ってきます。

たとえば直角に角材を曲げる時何もしないで曲げると曲げた部分がへっこみ、やせ細る感じになりますがアプセットしたあとに曲げるとシャープな角が立ち見た目にも綺麗です。

穴を開ける場合でも同じこと。特にドリルで穴をあけると部材が減り貧弱に見えますが、アプセットしたあとあけると以前と同じ様な厚みになり見た目がいいです。

2012年06月22日

鉄のこと 10 ポンチとドリフター

産業革命以前に確立していたブラックスミスの技法、勿論電気 モーターがない時代にドリルなしで部材の損失をできるだけ少なく丸い穴、四角の穴など自由な形を開ける。

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノンの項で明記したが炉とハンマーだけでのすばらしいワザ。

鉄はそのままでは加工できません、必ず炉で焼いての作業が前提です。

ポンチは最初の穴をあける時に、ドリフターは思いのままの開口部(円 四角 楕円 )を作る時に使用します。

ポンチは手に持つタイプとハンドルがついたタイプがあり用途に合わせて使い分けます。

手にもつタイプは非常に熱いので手袋や注意が必要です。

丸い穴はリベット テノン ボルトなどに ドリフトは角材のテノン リベット 釘など楕円はハンマーの柄を付けるハンマーヘッドによく使われます。

穴を開けるところが細い場合、よく焼き先端をたたき肉をよせ盛り上げアプセットしたほうが見た目もいいでしょう。

たとえば四角の穴を開ける場合よく焼きチズルで切れ目をつける。

ポンチで中央に小さな穴を開け 次第に大きくしていく。ドリフトター(最終的な形を手元に先端は丸ポンチ)を叩き込み貫通すれば四角でも楕円でも好きな形の開口部ができます。

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノンの項で明記したが炉とハンマーだけでのすばらしいワザ。

鉄はそのままでは加工できません、必ず炉で焼いての作業が前提です。

ポンチは最初の穴をあける時に、ドリフターは思いのままの開口部(円 四角 楕円 )を作る時に使用します。

ポンチは手に持つタイプとハンドルがついたタイプがあり用途に合わせて使い分けます。

手にもつタイプは非常に熱いので手袋や注意が必要です。

丸い穴はリベット テノン ボルトなどに ドリフトは角材のテノン リベット 釘など楕円はハンマーの柄を付けるハンマーヘッドによく使われます。

穴を開けるところが細い場合、よく焼き先端をたたき肉をよせ盛り上げアプセットしたほうが見た目もいいでしょう。

たとえば四角の穴を開ける場合よく焼きチズルで切れ目をつける。

ポンチで中央に小さな穴を開け 次第に大きくしていく。ドリフトター(最終的な形を手元に先端は丸ポンチ)を叩き込み貫通すれば四角でも楕円でも好きな形の開口部ができます。

2012年05月31日

鉄の焼きいれ

前回焼入れがうまくいかなかったYさんの火打ち鉄、たまたま松本のクラフトフエアーで隣の鍛冶屋さんに聞いてみました。なぜ100均のやすりに焼きが入らないわけを、......

日本でも昔、表面に青酸カリ(猛毒)を塗りあぶり表面だけ焼きを入れたらしいということで100均のやすりもそうではないかということでした。

真相はわかりませんが、私は少し納得しました。炭素は簡単になくならないそうで、もともと炭素が表面のみで少なかったのでしょう。

日本でも昔、表面に青酸カリ(猛毒)を塗りあぶり表面だけ焼きを入れたらしいということで100均のやすりもそうではないかということでした。

真相はわかりませんが、私は少し納得しました。炭素は簡単になくならないそうで、もともと炭素が表面のみで少なかったのでしょう。

2012年05月22日

鉄のこと 9 ひねり(ツイスト)

鉄を炉で焼き、両端固定して回転するとひねりが加わり模様となります。

主に角棒を使用しますが部材によってはさまざまな表情を呈します。

Lorelei Sims著The Backyard Blacksmithより抜粋

丸棒をツイストしても何ら変わりませんが2本.3本と一緒にツイストすると面白い感じになります。

細い丸棒4本束ねツイストしさらに反対方向にツイスト(よりを戻す)すると、バスケットという技法になります。

私の所属するABANAのカンフlファーレンス(2年越しに開催)では鍛冶屋職のメンバーが新しいツイストを披露してくれます。たとえば角パイプをツイストしたり アングルをツイストしたり思わぬ表情を見せてくれます。

ツイストに欠かせない道具 (twisting wrench)も各自で考案し使用します。

私のはオーソドックスなパイプ゚レンチに取っ手をつけたものです。

パイプレンチを1回転しても模様は1/4 同じ角が1回転するためには4回レンチを回転させます。

中でも美しいツイストにパイナップルツイストがあります。まずツイストしますどちら方向でもかまいません。

炉で焼き四角に叩き戻します。4面の真ん中にチズルで切れ目をつけます。

最初の回転とは反対方向にツイストするとパイナップのようにダイヤモンド形が現れます。

主に角棒を使用しますが部材によってはさまざまな表情を呈します。

Lorelei Sims著The Backyard Blacksmithより抜粋

丸棒をツイストしても何ら変わりませんが2本.3本と一緒にツイストすると面白い感じになります。

細い丸棒4本束ねツイストしさらに反対方向にツイスト(よりを戻す)すると、バスケットという技法になります。

私の所属するABANAのカンフlファーレンス(2年越しに開催)では鍛冶屋職のメンバーが新しいツイストを披露してくれます。たとえば角パイプをツイストしたり アングルをツイストしたり思わぬ表情を見せてくれます。

ツイストに欠かせない道具 (twisting wrench)も各自で考案し使用します。

私のはオーソドックスなパイプ゚レンチに取っ手をつけたものです。

パイプレンチを1回転しても模様は1/4 同じ角が1回転するためには4回レンチを回転させます。

中でも美しいツイストにパイナップルツイストがあります。まずツイストしますどちら方向でもかまいません。

炉で焼き四角に叩き戻します。4面の真ん中にチズルで切れ目をつけます。

最初の回転とは反対方向にツイストするとパイナップのようにダイヤモンド形が現れます。

2012年05月08日

鉄のこと 8 冶具とインチ

鉄のこと8 鉄の技法 ジグ

JIG 日本語で 冶具まったく同じ発音にびっくりする。

語源は調べてないが日本語が英語になっているのはたくさんある。SUSI KABUKI TATAMI FUTONなど

冶具は同じものを作る場合に特に必要です。

ガスフォージ、私は灯油フォージで全体を焼き、先端をクリッププライヤーなどで固定し引っ張りながら冶具に添わせて形作る。

ベンディングマシン(鋼材 板スプリングなどを利用したまげやすい様に作った工具)bending forkを巧みに使いながらの作業になります。

平面的なスクロールはそれほど複雑ではありませんが、立体的なものの場合は複雑でトリックのような冶具になり、自分の作りたいものにあわせてやり方や仕組みを考えなければなりません。

銅板をたたき出すための冶具です。

上からも押さえの冶具

分数に強いアメリカ人?

インチとメーター

尺貫法は世界規模でメートル法が普及しているがアメリカの鍛冶職ではまだそのままインチです。

1インチは2.54cm 1フットは12インチ(30.48cm) 1ヤードは3フィート(9.14cm) 日本の1寸は3.03cm 1尺は30.3cm 1間は6尺(約180cm)

基本的には人体の各部の寸法 脚の長さや手のひら 手を広げた長さなどを基準に決められため各国ともそれほど変わらない。

なぜアメリカ人(ブラックスミス)が分数に強いのか?そのわけはインチにあると私は思う。

1インチの半分1/2 3/4 1/4 3/8 5/16・・・・ ねじのサイズ など全て1インチの1/2と言う具合に表示してある。

私は換算しないとぴんと来ない。

JIG 日本語で 冶具まったく同じ発音にびっくりする。

語源は調べてないが日本語が英語になっているのはたくさんある。SUSI KABUKI TATAMI FUTONなど

冶具は同じものを作る場合に特に必要です。

ガスフォージ、私は灯油フォージで全体を焼き、先端をクリッププライヤーなどで固定し引っ張りながら冶具に添わせて形作る。

ベンディングマシン(鋼材 板スプリングなどを利用したまげやすい様に作った工具)bending forkを巧みに使いながらの作業になります。

平面的なスクロールはそれほど複雑ではありませんが、立体的なものの場合は複雑でトリックのような冶具になり、自分の作りたいものにあわせてやり方や仕組みを考えなければなりません。

銅板をたたき出すための冶具です。

上からも押さえの冶具

分数に強いアメリカ人?

インチとメーター

尺貫法は世界規模でメートル法が普及しているがアメリカの鍛冶職ではまだそのままインチです。

1インチは2.54cm 1フットは12インチ(30.48cm) 1ヤードは3フィート(9.14cm) 日本の1寸は3.03cm 1尺は30.3cm 1間は6尺(約180cm)

基本的には人体の各部の寸法 脚の長さや手のひら 手を広げた長さなどを基準に決められため各国ともそれほど変わらない。

なぜアメリカ人(ブラックスミス)が分数に強いのか?そのわけはインチにあると私は思う。

1インチの半分1/2 3/4 1/4 3/8 5/16・・・・ ねじのサイズ など全て1インチの1/2と言う具合に表示してある。

私は換算しないとぴんと来ない。

2012年03月26日

鉄のこと7 技法アニマルヘッド

鉄の棒状を主に使う。いろいろな形のタガネを巧みに使い動物の頭を形作る。

何に使うかって?

ドアーノッカー、スティック、ペーパーナイフなど使い方はアイデア次第です。

いきなり鉄を叩くと難しいので、鉄と同じような性質の油粘土を部材の大きさに形作り、ハンマーで叩きかたちを見ながら進めていく。

無駄の無いたたきが要求される熟練の技です。

動物の顔の表情をだすのにたくさんのタガネ、ポンチが必要になり、そのつど製作する。

勿論部材を固定するホルダーも作ります。

真っ赤に焼いた鉄の棒をさめないうちにタガネを駆使して形作らねばならず、非常に熱く、手袋も燃えてしまうほどです。

勿論タガネは水につけ冷やしながら使用します。

家屋の隅に鉄で作ったたWizard(魔法使い)を見かけますが、沖縄のシーサーのようなものでしょう。?

よく見かけるのは馬の頭です。キーホルダー、ペパーナイフや栓抜きなどに利用しています。

何に使うかって?

ドアーノッカー、スティック、ペーパーナイフなど使い方はアイデア次第です。

いきなり鉄を叩くと難しいので、鉄と同じような性質の油粘土を部材の大きさに形作り、ハンマーで叩きかたちを見ながら進めていく。

無駄の無いたたきが要求される熟練の技です。

動物の顔の表情をだすのにたくさんのタガネ、ポンチが必要になり、そのつど製作する。

勿論部材を固定するホルダーも作ります。

真っ赤に焼いた鉄の棒をさめないうちにタガネを駆使して形作らねばならず、非常に熱く、手袋も燃えてしまうほどです。

勿論タガネは水につけ冷やしながら使用します。

家屋の隅に鉄で作ったたWizard(魔法使い)を見かけますが、沖縄のシーサーのようなものでしょう。?

よく見かけるのは馬の頭です。キーホルダー、ペパーナイフや栓抜きなどに利用しています。

2012年03月20日

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノン

鉄のこと6 鉄の技法 モーリス アンド テノン

John Campbell Fork School でこの技法を見た時非常に驚いた。

木工をやっている人は誰でも知っている組の技法 ほぞとほぞ穴と同じことが鉄工でも確立しているし、鉄のジョイントは溶接以外に知らなかったので非常にショックでした。

以前にも書いたが、電気が無くモーターが使えない時代に丸い穴や角穴でもあける方法があること自体すばらしいのに組手のほぞとほぞ穴ができていた訳です。

ほぞ穴---- 必要であれば肉を寄せておく(アプセット)鉄を充分に焼きポンチ、またはチズルであらかじめ位置決め穴を貫通させる。で、最終的な大きさ、形のドリフターを叩き込んで丸、角の穴をあける。1、2回では貫通しませんのでドリフターは水で冷やしながら使用します。さもないとドリフターが焼きなましの状態になり軟らかくなります。

ほぞ --- ハーデイツールのギロチンで見切りをつけ、ハンマーやスエッジハンマーやハンドルつきの工具(画像)を使用する。

ハンドルつきの工具(スプリング スエッジ?)は右手に持ち、左手に部材を持ち回転しながらエアーハンマーで叩き形をほぞにする。

最終的にモンキーツール(最終的な大きさの穴の開いた鉄棒を叩き込み)で仕上げる。

木の場合は繊維があるためほぞの位置が変えれませんが、鉄の場合は位置が変わっても強度は変わりません。

木の場合接着剤で接合しますが鉄の場合突き出たほぞを丸いハンマーで叩きカシメます。

John Campbell Fork School でこの技法を見た時非常に驚いた。

木工をやっている人は誰でも知っている組の技法 ほぞとほぞ穴と同じことが鉄工でも確立しているし、鉄のジョイントは溶接以外に知らなかったので非常にショックでした。

以前にも書いたが、電気が無くモーターが使えない時代に丸い穴や角穴でもあける方法があること自体すばらしいのに組手のほぞとほぞ穴ができていた訳です。

ほぞ穴---- 必要であれば肉を寄せておく(アプセット)鉄を充分に焼きポンチ、またはチズルであらかじめ位置決め穴を貫通させる。で、最終的な大きさ、形のドリフターを叩き込んで丸、角の穴をあける。1、2回では貫通しませんのでドリフターは水で冷やしながら使用します。さもないとドリフターが焼きなましの状態になり軟らかくなります。

ほぞ --- ハーデイツールのギロチンで見切りをつけ、ハンマーやスエッジハンマーやハンドルつきの工具(画像)を使用する。

ハンドルつきの工具(スプリング スエッジ?)は右手に持ち、左手に部材を持ち回転しながらエアーハンマーで叩き形をほぞにする。

最終的にモンキーツール(最終的な大きさの穴の開いた鉄棒を叩き込み)で仕上げる。

木の場合は繊維があるためほぞの位置が変えれませんが、鉄の場合は位置が変わっても強度は変わりません。

木の場合接着剤で接合しますが鉄の場合突き出たほぞを丸いハンマーで叩きカシメます。

2012年03月14日

鉄のこと5 鉄の技法

鉄のこと5 鉄の技法 ドローイングアウト テーパーリング

金属を炉で焼ハンマーで叩く、徐々に先を細めていく。

アンビル(金床)の丸い部分ホーンに載せハンマーの楕円部で叩き、半分ずつずらしながら(ハーフ ブロー)細めていく。先が細くなると熱のまわりが早く溶けやすいので要注意。先端を水で冷やしながら焼く。

金属が溶けるとコークスの間から火花が飛び出すのですぐわかります。

丸い鋼材をドローアウトするときはあらかじめ四角の状態で細めて最後に丸く仕上げる。

スクロール(渦巻き型に成型)の先端(チップ)は色々な形があり美しい。進化しなかった日本では町の鉄工所にスクロールの製作を依頼すると先端の加工はただ角を削る程度であまり工夫が無く、美しくない。

スクロール チップには角、丸、フイシュテール、ダブテール,ハーフペニーなど面白い形がある。

塀や門扉などスクロールをたくさん作る場合は冶具を使います。冶具は英語でもJIGで同じです。

金属を炉で焼ハンマーで叩く、徐々に先を細めていく。

アンビル(金床)の丸い部分ホーンに載せハンマーの楕円部で叩き、半分ずつずらしながら(ハーフ ブロー)細めていく。先が細くなると熱のまわりが早く溶けやすいので要注意。先端を水で冷やしながら焼く。

金属が溶けるとコークスの間から火花が飛び出すのですぐわかります。

丸い鋼材をドローアウトするときはあらかじめ四角の状態で細めて最後に丸く仕上げる。

スクロール(渦巻き型に成型)の先端(チップ)は色々な形があり美しい。進化しなかった日本では町の鉄工所にスクロールの製作を依頼すると先端の加工はただ角を削る程度であまり工夫が無く、美しくない。

スクロール チップには角、丸、フイシュテール、ダブテール,ハーフペニーなど面白い形がある。

塀や門扉などスクロールをたくさん作る場合は冶具を使います。冶具は英語でもJIGで同じです。

2012年03月01日

鉄のこと4 鉄そのもの

Fe 私が鉄に興味をもった1990年代、鉄のモノ、アウテリア製品は少なかったように思います。

ここ数年、門扉やカーテンレールなどに鉄モノが多く使われ、ガーデニングには中国産のものを多く見受けます。

WOUGHT IRON(ロートアイアン)と言う言葉があります。

炭素分が0.02-0.08%でBLACK SMITHにとって伝統的な素材でもあり、現在大量に生産されていない希少価値の鉄です。鋼はマンガン リン イオウ シリコンなどをふくむ鉄の合金で炭素の量により性質が異なります。

マイルド ローカーボンスチール 0.2-0.25% メヂアムカーボンスチール 0.25-0.45% ハイカーボンスチール0.45-0.95%

私たちはやわらかいマイルドスチールを主に使います。

鉄の成分の炭素量が多いのを鋼(はがね)といい硬くて、切れますが、もろいため柔らかい材料で抱き合わせます。

片刃は片側のみに鋼を鍛接したものをいい、軟鉄にサンドウイッチされた鋼が両刃です。

古い鉄橋やいかり、和鉄など使われているロートアイアンは軟らかくてナイフメーカーに価値ある鉄です。

日本のは刃物鍛冶は切れ味を重んじていますが、西洋やアメリカでは異種の鋼材を積層鍛造して縞模様を表面に浮かび上がらせる

技法(MOKUME ダマスカス)が盛んに研究され、多くのナイフメーカーは技を競っています。

ロートアイアンは別の意味もあります。

棒状の鉄や鉄板を加熱し、曲げる、捻る、伸ばすなどして加工し、必要な小パーツを作成し、その後各パーツを溶接・研磨して完成する。

1点ものが多いために、オーダーメイドが基本であり、受注に際しては綿密な打ち合わせが必要である。

鉄の加工

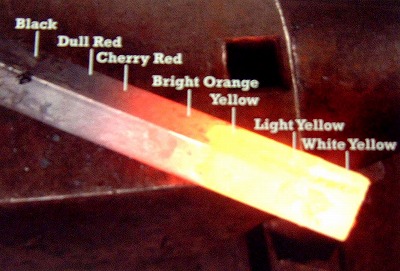

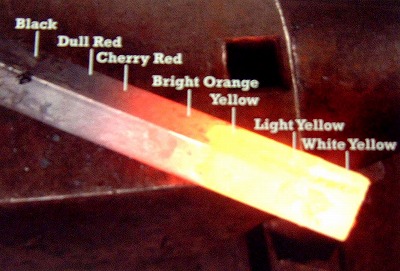

鉄は温度により結晶組織が変化し性質も変わります。化学的な難しい結晶組織などは別にして刃物や工具を作るうえでの最低限の知識として知る必要があると思います。

焼き入れ(クインチング)

鋼をオーステナイト組織の状態(磁気を帯びない非磁気化750度-800度)に加熱した後、水中または油中で急冷することによって、

マルテンサイト組織の状態に変化させる熱処理である。冷媒により、水焼入れや油焼入れの呼称がある。

フォージの上に磁石をぶら下げ温度に達したと思ったときに磁気があるかどうかを確かめます。

鍛冶屋では長年の感、鉄の色で温度を判断します。カラーチャートなるものがありますがとても難しいです。

焼きなまし(テンパリング)

焼入れによって硬化した鋼に靭性を与える目的で行われる熱処理で、マルテンサイト組織の状態から鋼を再加熱し、一定時間保持した後に徐冷する作業をいう。

再加熱後、保持する温度により組織の変化が異なり、600度程度で焼き戻すと、靱性に優れるが、腐食されやすいというソルバイト組織が、

400度程度で焼き戻すと腐食されにくいトルースタイト組織が得られる。オーブンを使用すると温度管理が楽ですが、プロとはいえませんね。

人吉の刃物鍛冶は焼いた金属の上に水を落とし、出来る水滴の大きさで温度を判断していました。それぞれ経験を元にした技です。

焼きなまし(アニーリング)

「焼鈍(ショウドン)」ともいう。再結晶温度に加熱、保持の後、普通炉冷によりゆっくり冷ます。残留応力の除去、材料の軟化、切削性の向上、冷間加工性の改善、

結晶組織の調整などを目的とする。また鋼種、目的により加熱温度と徐冷の方法が変わってくる。

鉄以外 銀、銅などの金属を焼き放置すると軟らかくなります。展性が増し細工が可能になりますが、鉄の場合は異なります。昔から「鉄は熱いうちに叩け」と

いわれている様に色が赤い時意外は展性が無く、加工が困難です。

ここ数年、門扉やカーテンレールなどに鉄モノが多く使われ、ガーデニングには中国産のものを多く見受けます。

WOUGHT IRON(ロートアイアン)と言う言葉があります。

炭素分が0.02-0.08%でBLACK SMITHにとって伝統的な素材でもあり、現在大量に生産されていない希少価値の鉄です。鋼はマンガン リン イオウ シリコンなどをふくむ鉄の合金で炭素の量により性質が異なります。

マイルド ローカーボンスチール 0.2-0.25% メヂアムカーボンスチール 0.25-0.45% ハイカーボンスチール0.45-0.95%

私たちはやわらかいマイルドスチールを主に使います。

鉄の成分の炭素量が多いのを鋼(はがね)といい硬くて、切れますが、もろいため柔らかい材料で抱き合わせます。

片刃は片側のみに鋼を鍛接したものをいい、軟鉄にサンドウイッチされた鋼が両刃です。

古い鉄橋やいかり、和鉄など使われているロートアイアンは軟らかくてナイフメーカーに価値ある鉄です。

日本のは刃物鍛冶は切れ味を重んじていますが、西洋やアメリカでは異種の鋼材を積層鍛造して縞模様を表面に浮かび上がらせる

技法(MOKUME ダマスカス)が盛んに研究され、多くのナイフメーカーは技を競っています。

ロートアイアンは別の意味もあります。

棒状の鉄や鉄板を加熱し、曲げる、捻る、伸ばすなどして加工し、必要な小パーツを作成し、その後各パーツを溶接・研磨して完成する。

1点ものが多いために、オーダーメイドが基本であり、受注に際しては綿密な打ち合わせが必要である。

鉄の加工

鉄は温度により結晶組織が変化し性質も変わります。化学的な難しい結晶組織などは別にして刃物や工具を作るうえでの最低限の知識として知る必要があると思います。

焼き入れ(クインチング)

鋼をオーステナイト組織の状態(磁気を帯びない非磁気化750度-800度)に加熱した後、水中または油中で急冷することによって、

マルテンサイト組織の状態に変化させる熱処理である。冷媒により、水焼入れや油焼入れの呼称がある。

フォージの上に磁石をぶら下げ温度に達したと思ったときに磁気があるかどうかを確かめます。

鍛冶屋では長年の感、鉄の色で温度を判断します。カラーチャートなるものがありますがとても難しいです。

焼きなまし(テンパリング)

焼入れによって硬化した鋼に靭性を与える目的で行われる熱処理で、マルテンサイト組織の状態から鋼を再加熱し、一定時間保持した後に徐冷する作業をいう。

再加熱後、保持する温度により組織の変化が異なり、600度程度で焼き戻すと、靱性に優れるが、腐食されやすいというソルバイト組織が、

400度程度で焼き戻すと腐食されにくいトルースタイト組織が得られる。オーブンを使用すると温度管理が楽ですが、プロとはいえませんね。

人吉の刃物鍛冶は焼いた金属の上に水を落とし、出来る水滴の大きさで温度を判断していました。それぞれ経験を元にした技です。

焼きなまし(アニーリング)

「焼鈍(ショウドン)」ともいう。再結晶温度に加熱、保持の後、普通炉冷によりゆっくり冷ます。残留応力の除去、材料の軟化、切削性の向上、冷間加工性の改善、

結晶組織の調整などを目的とする。また鋼種、目的により加熱温度と徐冷の方法が変わってくる。

鉄以外 銀、銅などの金属を焼き放置すると軟らかくなります。展性が増し細工が可能になりますが、鉄の場合は異なります。昔から「鉄は熱いうちに叩け」と

いわれている様に色が赤い時意外は展性が無く、加工が困難です。

2012年02月22日

鉄のこと3炉 フォージ

炉 フォージ

鍛冶屋にとって大事な要素として火が挙げられます。

火に酸素を大量に送れば火力が増します。 電気のない18世紀以前 空気(酸素)をどのように供給していたかが国により異なります。 日本では木製の箱型のふいご が使われました。

レバーを引くと弁が開き、箱の中に空気がたまり、レバーを押すとその空気が入ってきた弁を閉じ別の弁から出て行くという仕掛けです。

西洋では革と木で西洋梨のような形でやはり弁があり上下にペダルを動かし空気を送る。

木の枝に手を掛け、大きなふいご のペダルの上に脚を乗せ踏んでいる写真を見たことがあります。

現在はモーターによるフアンや送風機を利用して大量の空気を送ります。

燃料

木材でもある程度の温度まで上げることは可能ですが煙がでて作業が困難なため、石炭 木炭コークス LPガスが使われます。

日本の石炭は固く、着火が悪くコークス(石炭を蒸し焼きにしてガスを作る過程で出来たいわば残り)を使います。エアーを送らなければ日は消えうので注意しなければなりません。

アメリカの石炭は少し緑色の柔らかくて着火がとても良い燃料ですがただ、黒い手と汚れた鼻の穴に注意が必要です。

ガスフォージがアメリカでは盛んに使われます。日本ではガスは高く、経済的ではないため普及しないでしょう。私は吹きガラスの溶解炉を築炉した経験から灯油フォージを開発しました

フォージは鉄のどの部分を焼くかで使用が異なります。後で述べる鍛接、狭い範囲を焼く場合にコール フォジが、広い範囲を焼く場合はガスや灯油のフォージが適しています。

電気のない時代に電気溶接機はありませんが鍛接と言う技法で鉄を接合していました。このときコールフォージが特にクリーンでなくてはならずスラグなどを除去してしまわないとつきません。

鍛冶屋にとって大事な要素として火が挙げられます。

火に酸素を大量に送れば火力が増します。 電気のない18世紀以前 空気(酸素)をどのように供給していたかが国により異なります。 日本では木製の箱型のふいご が使われました。

レバーを引くと弁が開き、箱の中に空気がたまり、レバーを押すとその空気が入ってきた弁を閉じ別の弁から出て行くという仕掛けです。

西洋では革と木で西洋梨のような形でやはり弁があり上下にペダルを動かし空気を送る。

木の枝に手を掛け、大きなふいご のペダルの上に脚を乗せ踏んでいる写真を見たことがあります。

現在はモーターによるフアンや送風機を利用して大量の空気を送ります。

燃料

木材でもある程度の温度まで上げることは可能ですが煙がでて作業が困難なため、石炭 木炭コークス LPガスが使われます。

日本の石炭は固く、着火が悪くコークス(石炭を蒸し焼きにしてガスを作る過程で出来たいわば残り)を使います。エアーを送らなければ日は消えうので注意しなければなりません。

アメリカの石炭は少し緑色の柔らかくて着火がとても良い燃料ですがただ、黒い手と汚れた鼻の穴に注意が必要です。

ガスフォージがアメリカでは盛んに使われます。日本ではガスは高く、経済的ではないため普及しないでしょう。私は吹きガラスの溶解炉を築炉した経験から灯油フォージを開発しました

フォージは鉄のどの部分を焼くかで使用が異なります。後で述べる鍛接、狭い範囲を焼く場合にコール フォジが、広い範囲を焼く場合はガスや灯油のフォージが適しています。

電気のない時代に電気溶接機はありませんが鍛接と言う技法で鉄を接合していました。このときコールフォージが特にクリーンでなくてはならずスラグなどを除去してしまわないとつきません。

2012年02月15日

鉄のこと2 金床とハンマー

金床 ANVILとハンマー

鍛冶屋にもっとも必要な 金床(かなとこ、アンビル)とハンマー、金床の本体は鋳物ですが、TOPの表面は鋼で出来ています。 アメリカで6週間鉄の講座を受けて始めて四角の穴(ハーディーホール)、先端のツノ(ホーン)の意味が解り、感心しました。

丸いツノの形をしたホーンの上に金属を載せ角の丸いハンマーで叩くと金属は延びる。さらに半分づつ、ずらしながら叩く(ハーフブロー)と細長い形が出来上がる。 このことをドローアウトまたはテーパーリング といい鍛造の最も初歩的な技術で、植物のつたのように形作るスクロールには欠かせないものの1つです。

鉄の棒を曲げる時のみ使用していた四角の穴はハーディ チズルをセットしてハンマーで叩き鉄を切断したり、自作で作ったホルダーをセットしたりするものだとわかりました。

ハーディー チズルは鉄を炉(コールフォージ)で焼く場合と生の鉄を切る場合では先端の角度が異なります。生の鉄を切る場合は先端が鈍角です。

今でこそ高速カッターやディスクグラインダーがありますが、モーターのない産業革命以前、既に鍛鉄の技法は確立しいていた訳でハーディー チズルは十分役立ったに違いありません。

阿蘇ものづくり学校の鉄工塾では電気のない状態を想像しての作業、 あるのは火と金床、そしてハンマーを強調して行います。

余談ですがJ.C.C.Fでは金床を爆薬で飛ばすイベントがあります。ユーチューブで見つけましたので参考にしてください How to Shoot an Anvil 200 Feet in the Air。

ハンマーの形は国によりいろいろです。日本のハンマーは柄の重心は上のほうにあります。振り上げる時に力は要るが降ろす時は力が要らず楽とのこと。アメリカのハンマーは重心が中央に位置しています。

左2本が日本 右2本アメリカ

彼らは非常に大きな、重いハンマーを女性のBLACKSMITHでも軽々と使いこなしています。私がよく使用するハンマーは800g、950gです。

現在はさまざまなハンマーが使用されています。足ふみハンマー(トリドルハンマー)。

電気のない山奥とかでは威力を発揮します。ペダルを踏むことでハンマーヘッド約10 Kgの鉛が上下に動き、ハンマーとして利用するものです。ペダルを強く踏むため日ごろあまり使わない太ももの裏の筋肉が痛くなるようです。

3相200V(動力線)5馬力以上のコンプレッサーを使いエアーハンマー(Ron Kinyonデザイン)がお勧めです。ペダルを踏めばエアーによりシリンダーの先端のハンマーヘッドが上下し鉄を一気にフォージします。

シリンダーの径に比例して強力なパワーが得られます。

オープンスタジオではABANAエアーハンマーの製造、販売もしています。

アメリカではリトル ジャイアントという古いスプリングハンマーがあり、今でもABANAのメンバーは使っています。

ドイツのクーヘンというハンマーは、あまり鉄を焼く必要がなく、ハンマーリングするとどんどん鉄が赤くなっていき、すばやくフォージ出来るすばらしいものです。値段もすばらしい。連続的な打撃により電子レンジのような状態になりひとりでに熱くなるようです。

鍛冶屋にもっとも必要な 金床(かなとこ、アンビル)とハンマー、金床の本体は鋳物ですが、TOPの表面は鋼で出来ています。 アメリカで6週間鉄の講座を受けて始めて四角の穴(ハーディーホール)、先端のツノ(ホーン)の意味が解り、感心しました。

丸いツノの形をしたホーンの上に金属を載せ角の丸いハンマーで叩くと金属は延びる。さらに半分づつ、ずらしながら叩く(ハーフブロー)と細長い形が出来上がる。 このことをドローアウトまたはテーパーリング といい鍛造の最も初歩的な技術で、植物のつたのように形作るスクロールには欠かせないものの1つです。

鉄の棒を曲げる時のみ使用していた四角の穴はハーディ チズルをセットしてハンマーで叩き鉄を切断したり、自作で作ったホルダーをセットしたりするものだとわかりました。

ハーディー チズルは鉄を炉(コールフォージ)で焼く場合と生の鉄を切る場合では先端の角度が異なります。生の鉄を切る場合は先端が鈍角です。

今でこそ高速カッターやディスクグラインダーがありますが、モーターのない産業革命以前、既に鍛鉄の技法は確立しいていた訳でハーディー チズルは十分役立ったに違いありません。

阿蘇ものづくり学校の鉄工塾では電気のない状態を想像しての作業、 あるのは火と金床、そしてハンマーを強調して行います。

余談ですがJ.C.C.Fでは金床を爆薬で飛ばすイベントがあります。ユーチューブで見つけましたので参考にしてください How to Shoot an Anvil 200 Feet in the Air。

ハンマーの形は国によりいろいろです。日本のハンマーは柄の重心は上のほうにあります。振り上げる時に力は要るが降ろす時は力が要らず楽とのこと。アメリカのハンマーは重心が中央に位置しています。

左2本が日本 右2本アメリカ

彼らは非常に大きな、重いハンマーを女性のBLACKSMITHでも軽々と使いこなしています。私がよく使用するハンマーは800g、950gです。

現在はさまざまなハンマーが使用されています。足ふみハンマー(トリドルハンマー)。

電気のない山奥とかでは威力を発揮します。ペダルを踏むことでハンマーヘッド約10 Kgの鉛が上下に動き、ハンマーとして利用するものです。ペダルを強く踏むため日ごろあまり使わない太ももの裏の筋肉が痛くなるようです。

3相200V(動力線)5馬力以上のコンプレッサーを使いエアーハンマー(Ron Kinyonデザイン)がお勧めです。ペダルを踏めばエアーによりシリンダーの先端のハンマーヘッドが上下し鉄を一気にフォージします。

シリンダーの径に比例して強力なパワーが得られます。

オープンスタジオではABANAエアーハンマーの製造、販売もしています。

アメリカではリトル ジャイアントという古いスプリングハンマーがあり、今でもABANAのメンバーは使っています。

ドイツのクーヘンというハンマーは、あまり鉄を焼く必要がなく、ハンマーリングするとどんどん鉄が赤くなっていき、すばやくフォージ出来るすばらしいものです。値段もすばらしい。連続的な打撃により電子レンジのような状態になりひとりでに熱くなるようです。

2012年02月09日

鉄のこと1 鉄のイメージ

鉄のイメージは非常にさびしい。鉄の仕事に携わる1人として鉄のことを少しづつ書きたいと思います。

鉄は重い、錆びる。冷たいなど一般的な誰でもが抱くイメージ。

鉄は重い。

たとえば鉄製のフライパンや鍋はたしかに重い。

主婦が鉄製は錆びるし、重いからと軽いアルミニュームに変わったのは何時からだろう?

昔、話を聞いたことがある。『ヨーロッパでは嫁入り道具に祖母や母が使用していた鍋やフライパンを持っていくと』 当然 丈夫な鉄や銅器なので腕っぷしの強い肝っ玉母さんを想像します。

アルミに変わったことで最近アルツハイマー病のことを耳にします。

もう一度鉄器を見直そう。

鉄は錆びる。

確かに湿度の高い日本では錆びは速い速度で進行する。しかし錆びによる腐食の度合いは10年で1mmと言われている。

錆びは茶色から漆黒まで色々な色合いを呈する。肥後象嵌は極端にさびを人工的にだした漆黒である。

赤茶けた鉄の色はすごくきれいと思うのは私だけでしょうか?

鉄は冷たい。

鉄製のスチール家具、塀、戸など確かに冷たい感じを受ける。直線的で味気なく冷たいだけ、もちろん事務所などは機能的でいいと思いますが、家庭ではどうかと思います。

デザイン次第で暖かく、楽しい鉄の家具、門扉など出来るはずです。

小.中学校で習った鉄器時代、器や武器は作られましたが他に見当たりません。日本では鉄の文化は無いようです。

野鍛冶、刃物の鍛冶屋職は現在でもありますが、生活に彩を添える鉄モノは無いようです。

ヨーロッパやアメリカでは鉄の工芸が盛んです。ガウディのデザインした門扉などすばらしいものがあります。

私の所属するABANA(Artist Blacksmith's Association of North America)のメンバーは4000人近くいます。

彼らの活動は多岐にわたりますが2年に1回開かれるABANA Conference、大学、寮、食堂全てを借り切りデモンストレーションや講義などを2日間約2,000人が集い、情報交換をするのです。

私は1996年Rochester NewYork 、98年 Asheville NorthCarolina 、2000年 Flagstaff Arizona 02年Lacrosse Wisconsin 06年Seattle Wasigtonに参加、多くのことを学び、友人も出来ました。

今年は歴代大統領の彫刻のある山ラシュモア山で有名なRapid city South Dakotaで行われますが残念ながら参加しません。

鉄は重い、錆びる。冷たいなど一般的な誰でもが抱くイメージ。

鉄は重い。

たとえば鉄製のフライパンや鍋はたしかに重い。

主婦が鉄製は錆びるし、重いからと軽いアルミニュームに変わったのは何時からだろう?

昔、話を聞いたことがある。『ヨーロッパでは嫁入り道具に祖母や母が使用していた鍋やフライパンを持っていくと』 当然 丈夫な鉄や銅器なので腕っぷしの強い肝っ玉母さんを想像します。

アルミに変わったことで最近アルツハイマー病のことを耳にします。

もう一度鉄器を見直そう。

鉄は錆びる。

確かに湿度の高い日本では錆びは速い速度で進行する。しかし錆びによる腐食の度合いは10年で1mmと言われている。

錆びは茶色から漆黒まで色々な色合いを呈する。肥後象嵌は極端にさびを人工的にだした漆黒である。

赤茶けた鉄の色はすごくきれいと思うのは私だけでしょうか?

鉄は冷たい。

鉄製のスチール家具、塀、戸など確かに冷たい感じを受ける。直線的で味気なく冷たいだけ、もちろん事務所などは機能的でいいと思いますが、家庭ではどうかと思います。

デザイン次第で暖かく、楽しい鉄の家具、門扉など出来るはずです。

小.中学校で習った鉄器時代、器や武器は作られましたが他に見当たりません。日本では鉄の文化は無いようです。

野鍛冶、刃物の鍛冶屋職は現在でもありますが、生活に彩を添える鉄モノは無いようです。

ヨーロッパやアメリカでは鉄の工芸が盛んです。ガウディのデザインした門扉などすばらしいものがあります。

私の所属するABANA(Artist Blacksmith's Association of North America)のメンバーは4000人近くいます。

彼らの活動は多岐にわたりますが2年に1回開かれるABANA Conference、大学、寮、食堂全てを借り切りデモンストレーションや講義などを2日間約2,000人が集い、情報交換をするのです。

私は1996年Rochester NewYork 、98年 Asheville NorthCarolina 、2000年 Flagstaff Arizona 02年Lacrosse Wisconsin 06年Seattle Wasigtonに参加、多くのことを学び、友人も出来ました。

今年は歴代大統領の彫刻のある山ラシュモア山で有名なRapid city South Dakotaで行われますが残念ながら参加しません。